【曲法文苑】徐天富:法官生涯40年

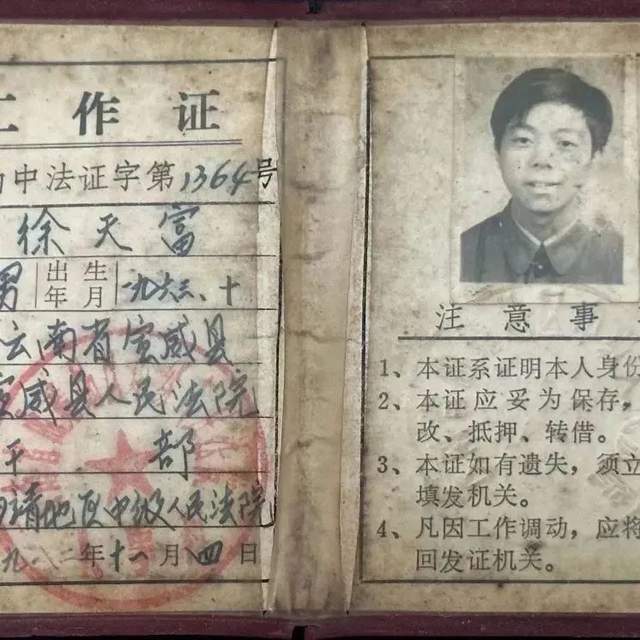

2022年12月14日 来源:宣威法院徐天富,男,汉族,中共党员,现任宣威市人民法院速裁中心四级高级法官。1982年8月参加工作,历任宣威市人民法院审判员、审委会委员、少年庭副庭长、行政审判庭庭长。

优良作风的传承

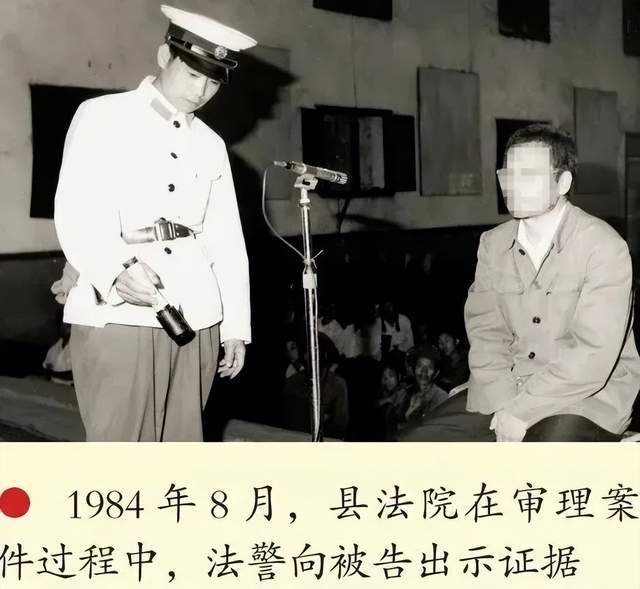

初到法院那年,宣威法院有干警50多人,身份有干部、工人、临时工不等,文化结构大部分是高小、初中和两个高中生,然后加上像我这样的三个中专毕业生。随后八四年招录了二十三个高中毕业生,文化结构才稍有改观。

就我之前的法官先辈而言,他们脱下军装就是院长,放下牛鞭就是法官。说起政治素质,他们确实是让党放心的一支队伍,但基本属于武官系列,就连首次着装的法官制服,上衣有肩章,头顶大檐帽,腰别“五四”式手枪,后来增加了“六四式”、“七七”式。

曾经有这样一个老法官,当时作调解笔录写不来“板凳”两个字,他就画了一个板凳在前面加个序号4,表示4个板凳归离婚一方当事人所有。这样的事在那个年代不足为奇,因为该法官就是放下牛鞭走上审判席的法官,写不来板凳能够画个板凳,反倒觉得聪明。虽然当时的法官文凭没有我们今天的高,但在那“通讯靠吼,交通靠走,老百姓看家靠狗”的岁月,他们徒步办案走过的路、流过的汗,吃过的苦高出我们今天的几倍。

比起先前的法官,我们作为承先启后的一代法官,算是进了一步。因为在我进入法院那个年代,乡镇已通了班车。虽然是班车,但没有现在的车厢空调,夏天无所谓,冬天仍是寒风刺骨。这还不算,有时还用敞篷车代替。虽然班车通到乡镇,但案子都在村寨,到达目的地还得靠走,少则十多公里,多则三四十公里。

那时法官进村,人们都把我们当作县上派下去的干部。在村委会或村干部家,方便的时候人家煮点饭,炒个酸汤洋芋。不方便的时候,烧个洋芋,或者烤苞苞谷,每顿半斤粮票两角钱。边吃边谈,随后再作个笔录,就是一份证据。

当时规定,即使是双方当事人经调解离婚的案件,也不得少于三分证据,对于这一规定用现在的眼光来看虽然多少有点古板,但对案件的管理也算是慎之又慎。

为了一份证据,要么借着月光,要么给村民家要个火把,淌溪过河,翻山越岭。几十里山路,有时尽是夜以继日。对于这种场景,后生们再也遇不到了,如果你想了解那段历史,只能打开《苍天在上》那部电视剧。

田边调查,火塘边结案。这一审判模式被国际友人称之为“东方经验”,作为与我年龄相当的一代法官,虽然不是“东方经验”的创始人,但我们也是“东方经验”的传承者。就我个人而言,既是人民司法优良传统的传承者,也是后期司法改革的受益者。先前的法官虽然文化偏低,但他们走过的路比我们长,流过的汗水比我们多。用毛主席的诗句来概括,那就是“江山代有才人出,各领风骚数百年”,各个时代有各个时代的风采。

文化素质的提升

法官不是武官,应该属于文官。属于文官就应该提高法官的文化素质。

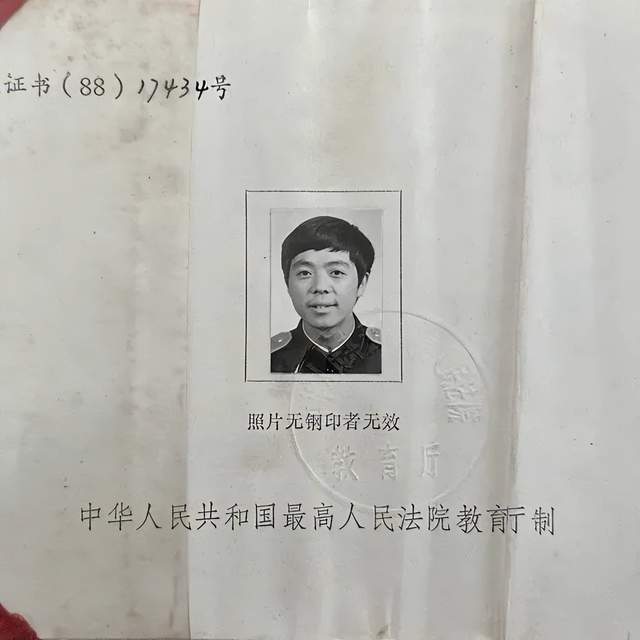

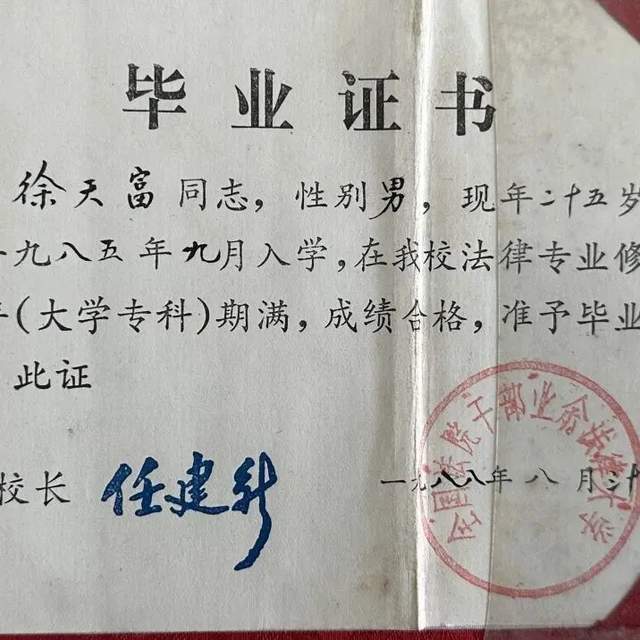

为了解决法官文化与新形势下不适应的法律需求,最高人民法院经国家教委批准,1985年创办了“全国法院干部业余法律大学”。据资料显示,当时八万七千多人参加考试,最后录取3万5千多人入学。宣威法院27人参加考试,最后录取13人,加上专业合格培训1人共14人。

工作学习两不误,床上桌上都是书,这是当时宣威业大学员创下的一道风景。稍有空闲,听磁带,背术语,明晰犯罪特征及其构成要件。用当时老院长的话说“宣威法院的业大生‘孔夫子搬家尽是书’” 。

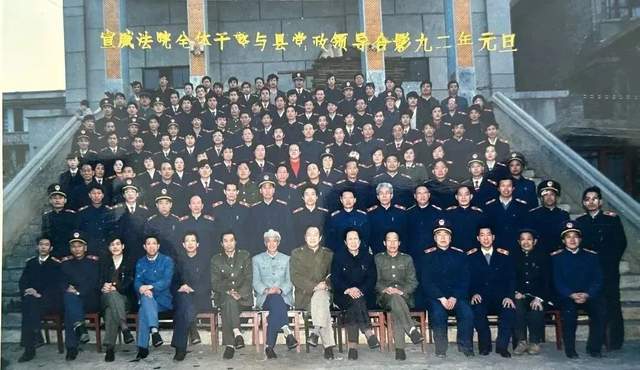

首届业大生毕业,在加上后来云大、西政、云南政法专科学校毕业分配的毕业生,宣威法院的文化结构更加优化。边读书、边实践,首届毕业生几乎都成为宣威法院后来的骨干。

作为全国法院干部法律业余大学的首批学员,内心深感自豪。就毕业证书上校长级别而言,北大、清华的校长属于副部级,而我们毕业证书上的校长是副国级的时任最高人民法院院长任建新。文化结构的提升为后来司法改革的创新打下了坚实的基础。

司法改革的创新

文化素质的提高,改革基础的奠定。传统的当事人“动动嘴,法官跑断腿”再也适应不了时代发展的需求,因为随着市场经济的纵深发展,宣威法院的案子从我到法院时的几百件上升到千件、三、五千件到现在的超万件,如果没有司法改革,法官还要为那至少三份证据“大海捞针”,莫说现在全院干警200余人,就是再增加10倍也难以满足群众的诉求。

作为司法改革的开端,我经历了“谁主张,谁举证,有理讲在法庭”。审判模式也由原来的“纠问式”转变为“诉辩式”、“控辩式”。“纠问式”是法官在调查取证、庭审过程中的纠问,法官难免主观感情的流露,要么围绕原告主张而纠问,要么围绕被告主张而立据。通过摒弃“纠问式”转变为刑事案案件“控辩式”、民事案件的“诉辩式”改革,法官只当居中人,有理无理只能看其诉辩双方结果。

随后是“由审理者裁判,由裁判者负责”。先前的案件是院庭长层层把关,审判委员会讨论的案件判决书由院长签发,一般案件乃至一个离婚调解书由庭长签发。在员额法官考试的大背景之下,宣威法院司法改革创新风生水起。假若没有这些改革,案件还要层层管理,上万的案件还要经过院庭长过目,无疑影响案件流速,宣威法院也就不会有当下的辉煌。

优越的司法环境

说起物质条件的变化,先从 “909”说起。“909”是九十年代初期法院系统开始使用的桌面办公系统,说道“909”,我多少有点感到自豪,因为我是宣威法院使用电脑的第一人。虽说它是电脑,其实只不过是一台打印机。在我之前,宣威法院的判决书先是手写,后是用蜡纸刻印,再后是铅字打印。

比起先前的铅字印刷,有了“909”算是宣威法院的一个飞跃。因为先前的铅字打印,不但伤眼费力,而且校对更改困难。特别是每年的法院工作报告,左改右改,有时要几天才能完成,有了“909”,法院工作报告最多也就是一天就可打印完成。因为它属高科技,每年的千份判决书从我眼前的键盘上流过。我虽然从文兴法庭副负责人进城荣升为一名打字员,但每一份判决书都是我心中的一本教科书。通过对这些司法文书的打印,可以说为我后来的审判业务又打下了坚实基础。

随着大数据的产生,先前的电脑只供打字员、院长、副院长使用,发展到每人一台。特殊的案件不出法院门,打开电脑就可远程立案,远程开庭。

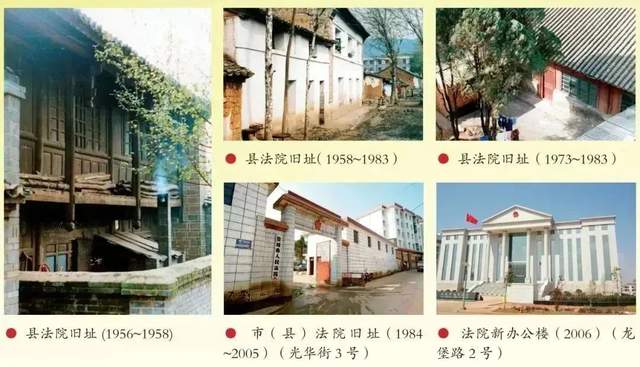

在看办公场景,1953年成立以来,先是武装部背后的三间民房,随后是老东门街51号,再次是振兴街304号。每一次变迁,作为宣威法院人,都有新的愉悦,但翻开旧照回头看,每一次都是巷深道窄,敝车羸马之感觉。

作为一个有规模的城市,除了政治活动中心、经济交往中心、还必须有一个法治活动中心。这个活动中心不是专属的审判大楼。冠以法治活动中心,它不仅只法官专用,因为检察官要用,律师要用,老百姓要用,外商来宣威投资打官司也要用。它显现的不仅只是法官个体形象,而是一个地方的法制形象。

就这样,以市委、政府主要领导及其相关部门成立了“法治活动中心筹建领导小组”,才有寓意“法治活动中心”的审判大楼现在屹立龙堡中路而成为宣威的一张名片。

安贫乐道品自端

四十年间,从书记员、审判员到文兴法庭负责人、副庭长,再到院机关当打字员、民庭副庭长、少年庭副庭长、行政审判庭庭长及其现在的员额法官。虽然功未成,名未就。但回首往事,我也办过几千件案件,没有因其错案给法院抹黑,也没有给历任领导添乱,算是心中舒坦。

传承人民司法优良传统,我翻过山,越过岭,心血流淌在农家火塘边。后来,虽然“谁主张,谁举证”。明察秋毫,我也未曾放过一个疑点,该查得查,从不轻易下判。因为人民司法工作的优良传统早已注入我的心田。

行政审判,民告官。在我心中,只有一句名言:安贫乐道品自端。该撤则撤,该维则维,让行政诉讼成其依法治国的标杆,百姓摸得着,看得见。

入额法官,我人生价值的体现。千军万马,我终于过了这个坎。越过五十,反而重任在肩。